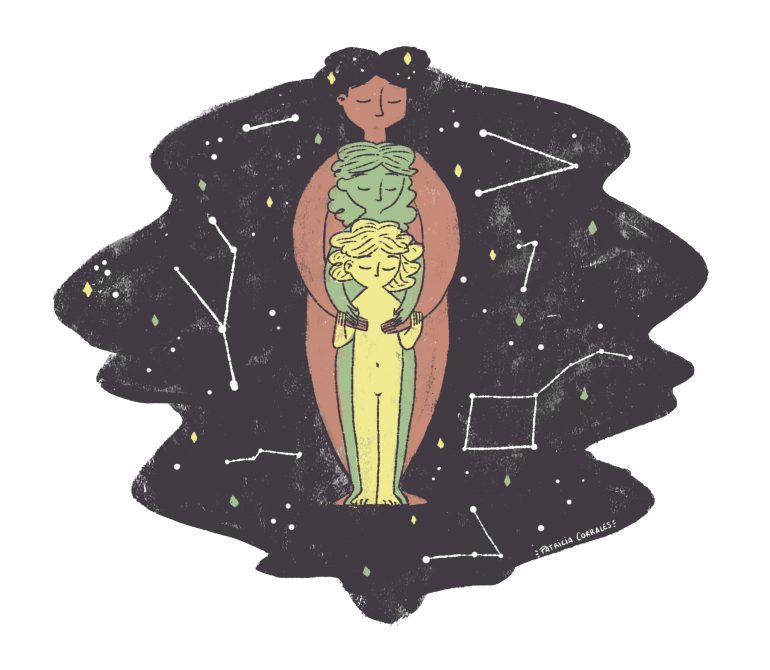

Una Frida decide compartirnos una reflexión sobre la vida y la muerte de las niñas y adolescentes que habitan en nosotras.

Tengo 23 años.

A los 18 me marché de casa para estudiar fuera y de repente, disfrutaba de una libertad desconocida. Podía salir, llegar, cocinar, fumar, beber, salir, despertarme, volver, cantar, gritar. Podía hacerlo todo sin dar explicaciones a nadie, respiraba en la dirección que yo quería.

Les que dicen que esos son “los mejores años de la vida” embaucan a cualquiera, no hay duda. Cada une marca su camino, con giros, vaivenes y vueltas innecesarias, paradas infinitas, atajos. Pero en mi caso, marqué mi camino sin saber hacia dónde estaba mirando el alma. Descubrir que durante años no presté atención a mi brújula interna ha sido el golpe más grande de mi vida. Me estaba consumiendo, a mí, me, conmigo.

En medio del caos me pregunté dónde estaban mi niña curiosa y la adolescente incomprendida, la jovencita que quiso estudiar periodismo, irse de casa y descubrir nuevos lugares y personas. He tardado año y medio en encontrarlas y en conseguir contactar con ellas. Las descubrí más asustadas que nunca, retenidas entre rejas de las que no sabían cómo salir, de las que ya no querían salir. Sin pinturas, sin juguetes, sin ilusiones, y sin casi oxígeno para vivir. Yo al verlas también me asusté: ¿qué hacían ahí dentro?

No me querían mirar a los ojos, ni hablar conmigo. Entré en la celda y decidí callarme. Durante varios meses las visité a menudo, entendiendo sus lágrimas, sus gritos silenciosos, la postura de protección de sus articulaciones. Poco a poco, me dejaron entrever sus heridas. Algunas casi estaban curadas, pero otras sangraban y supuraban como si fuese el primer día. Tuve que limpiarlas a fondo: he soplado con cariño sobre la carne expuesta y he vendado cada una de las llagas con cuidado. Juntas tuvimos que recordar momentos difíciles, frases y palabras duras, pérdidas y vacíos. Hemos llorado juntas, las tres, entrelazadas. Después de un tiempo, empezaron a tocarme (a veces). Cuando se atrevían a hacerlo, por dentro me sacudía un impulso eléctrico, un segundo en el que me sentía más viva que nunca. Me han recordado a qué olía el pelo de mis barbies o las canciones que escuchaba durante las noches más nostálgicas de los quince años. Han recreado tardes de comer galletas bajo un puente con mi mejor amiga, así como los primeros desamores, los más volátiles y efímeros de la vida.

Poco a poco comprendí que aquella celda la había construído yo. Las retuve contra su voluntad y las escondí por miedo a la opinión de les demás. Un día me derrumbé, y les pedí que me pegasen, que me destrozasen: no quería vivir más. No lo merecía. Las había dañado para siempre, las había intentado matar. Pero ellas se rieron a carcajadas:

– No existen los “siempres”. Y no pretenderás matarnos a todas después de haber bajado a las mazmorras, habernos re-conocido y haber luchado por entendernos.

Me quedé sin habla.

– ¿Entonces qué?

Y miré alrededor: no había rejas. En su lugar, apareció una escalera de caracol que ascendía. La seguí con miedo (tengo vértigo), sintiendo cada paso como un movimiento trascendental, único, irrepetible. Me apoyé en el pasamanos, pero era tan maleable que no cumplía bien su función. Caminé muy lenta, repitiéndome que llegaría arriba, que sería capaz, que podía hacerlo, que solo tenía que seguir, sin detenerme.

Llegué al primer descansillo. Y aunque la escalera seguía ascendiendo, ya había superado la parte más dura: el resto era más estable, y ya no me daba miedo. Pero cuando miré atrás para compartir la alegría con mis dos compañeras, ellas no estaban. Las busqué, pero se habían evaporado.

¿Habían muerto finalmente, después de tanto esfuerzo?

Sí y no.

Sí, porque nunca volvería a verlas.

No, porque estaban dentro de mí. Mi niña y mi adolescente estaban en casa por fin, en esta casa que es mi cuerpo y que me lleva arropando 23 años.

Nadie nos explica que nuestras niñas y nuestras adolescentes están en peligro cuando nos hacemos mayores: sin darnos cuenta, las (nos) intentamos matar. Sin saberlo, las ahogamos, las encerramos, les decimos que no son válidas, que no tienen voz ni voto. Al salvarlas yo lo tuve claro: se morirán ellas voluntariamente, poco a poco, dejando a su marcha la esencia de quienes fuimos, para seguir siendo nosotras. Este es el único camino con corazón, en el que somos fieles a nosotras mismas. Y nunca es tarde para buscar a nuestra niña y a nuestra adolescente, están ahí dentro, asustadas, esperando que tengamos el valor de bajar a mirarlas a los ojos.

Por Xiana Cid (23), Ourense (España)

Puede seguirla en su blog personal

Los Comentarios están cerrados.